Inserito nel 1960, è lo strappo che accende la corsa

Gli italiani non vincevano da sei anni. La Milano-Sanremo s’era trasformata in una lunga attesa dello sprint finale di uno straniero. Perciò Vincenzo Torriani inserì negli ultimi chilometri il Poggio.

Era il 1960.

“Il primo anno del Poggio è l’anno della morte di Coppi”.

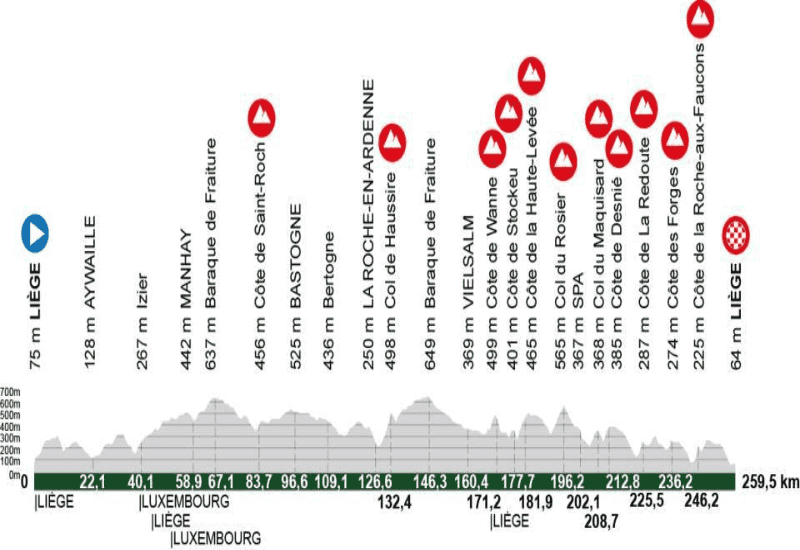

A leggere la carta d’identità di questo strappo, questo “cono su cui ci si arrampica azionando l’arma dello scatto e da cui si scende a tomba aperta” viene da domandarsi come sia stato possibile vedergli decidere la corsa tanto spesso. Un’ascesa di tre chilometri e sette, con quattro tornanti e sei curve, pendenza media del 3,7% e punte dell’otto. Una discesa con ventitré curve e sette tornanti interpretabile in più modi, “brutta e pericolosa”, “una folle picchiata” “per audaci ma non per pazzi”. È una “affondata sui tetti di Sanremo”.

Una collina che dopo 300 chilometri diventa una montagna, dallo scollinamento al traguardo sul lungomare non restano che seimila e duecento metri, l’ultimo rettilineo. Se hai abbastanza fegato e fiato a sufficienza, attaccare sul Poggio può essere un buon metodo per vincere la corsa. Adesso o mai più.

Malgrado le buone intenzioni di Torriani, il Poggio avrebbe frustrato gli italiani per altri dieci anni, diventando al suo imbocco “il bivio della malinconia”. Nonostante il nuovo percorso, Felice Gimondi arrivò a credere che “gli italiani non vinceranno mai la Milano-Sanremo”, tanto che a un certo punto spuntò la domanda: “A che cosa serve il Poggio?”

Per fortuna il grande campione si sbagliava.